作为“五腧穴”之一的输穴,最早出自《黄帝内经》,12条经络上各有1穴,多位于掌指或跖趾关节之后。所注为输,好比河流由小到大,由浅入深,是经络之气充足的部位,激活它能有效调动全身气血的运行,滋养全身。那么出现这类身体问题的时候别急着吃药,先找输穴这个“灵丹妙药”呀。

那么身体困乏无力或出现肩膀痛、颈椎痛、腰腿痛、膝肘等关节疼痛问题时就可以找它。输穴在五行中属土,与脾相对,那么出现食欲不振、消化不良、腹胀、腹泻、唇干舌燥、目赤肿痛、脸色发黄、耳鸣等脾胃问题时,也可以找它。

是药三分毒,《黄帝内经》也说身体出现问题了,要先外调(推拿、按揉、艾灸、针灸等),最后才是吃药。

十二输穴就像是身体的12味天然良药,用好它,滋补全身,提升正气,全身病痛绕道走,下面就来瞧瞧每个输穴的妙用吧~

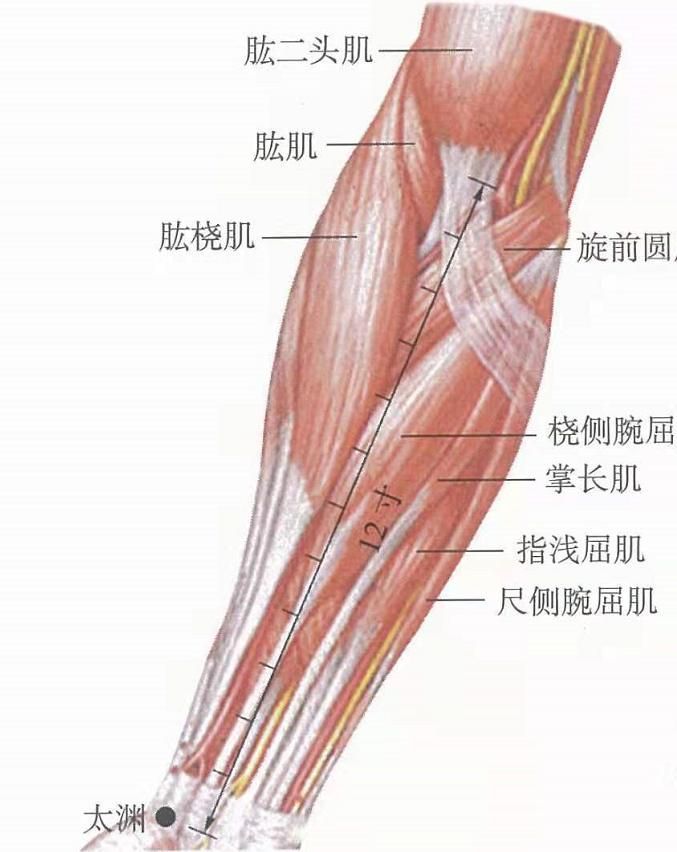

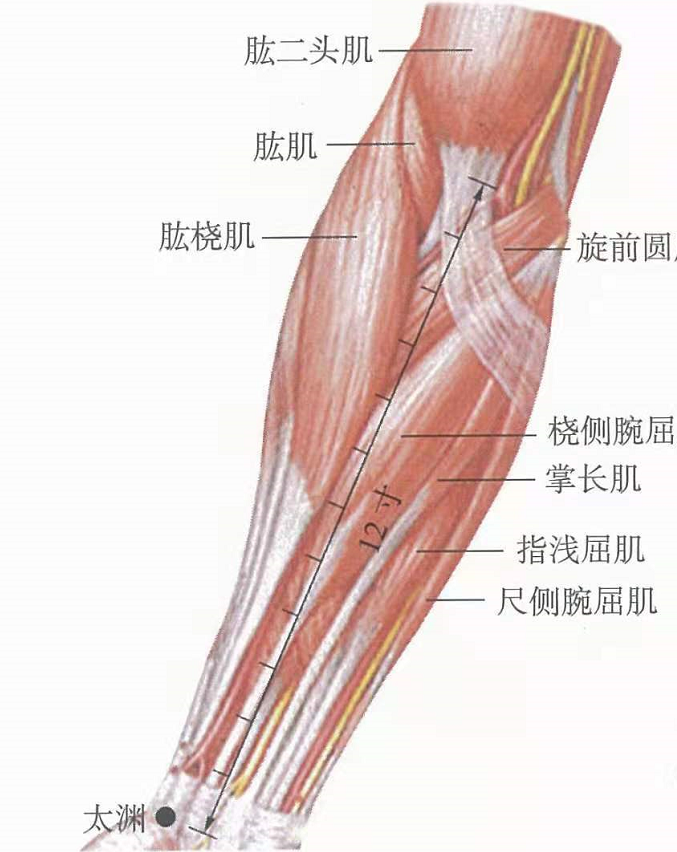

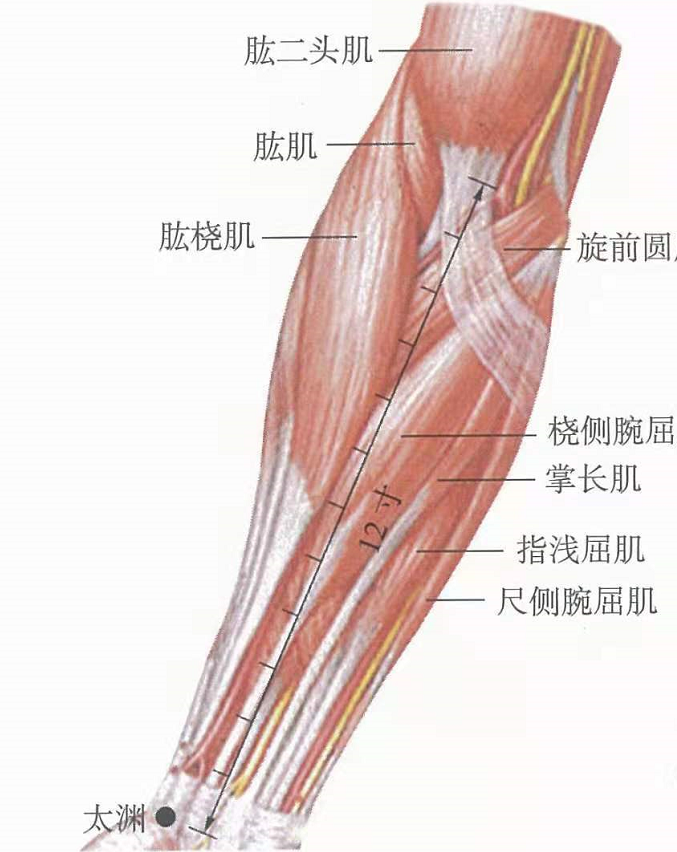

太渊穴,大有来头,是肺经上的输穴,最擅长补肺虚,为什么这么说呢?首先它是肺经上的输穴,五行属土,肺属金,而土能生金,说明是手太阴肺经的母穴,“虚则补其母”;加之,太渊又是肺经的原穴,原气都流注此处,补足肺气亏损。

经常用拇指及甲尖掐按太渊,每次1~3分钟,可以补肺气,利心脏,促进血液循环。

如果经常艾灸太渊穴,还可以缓解手腕疼痛无力、咽干咽痛等症状,配合艾灸三阴交穴还可有效调理咳血。

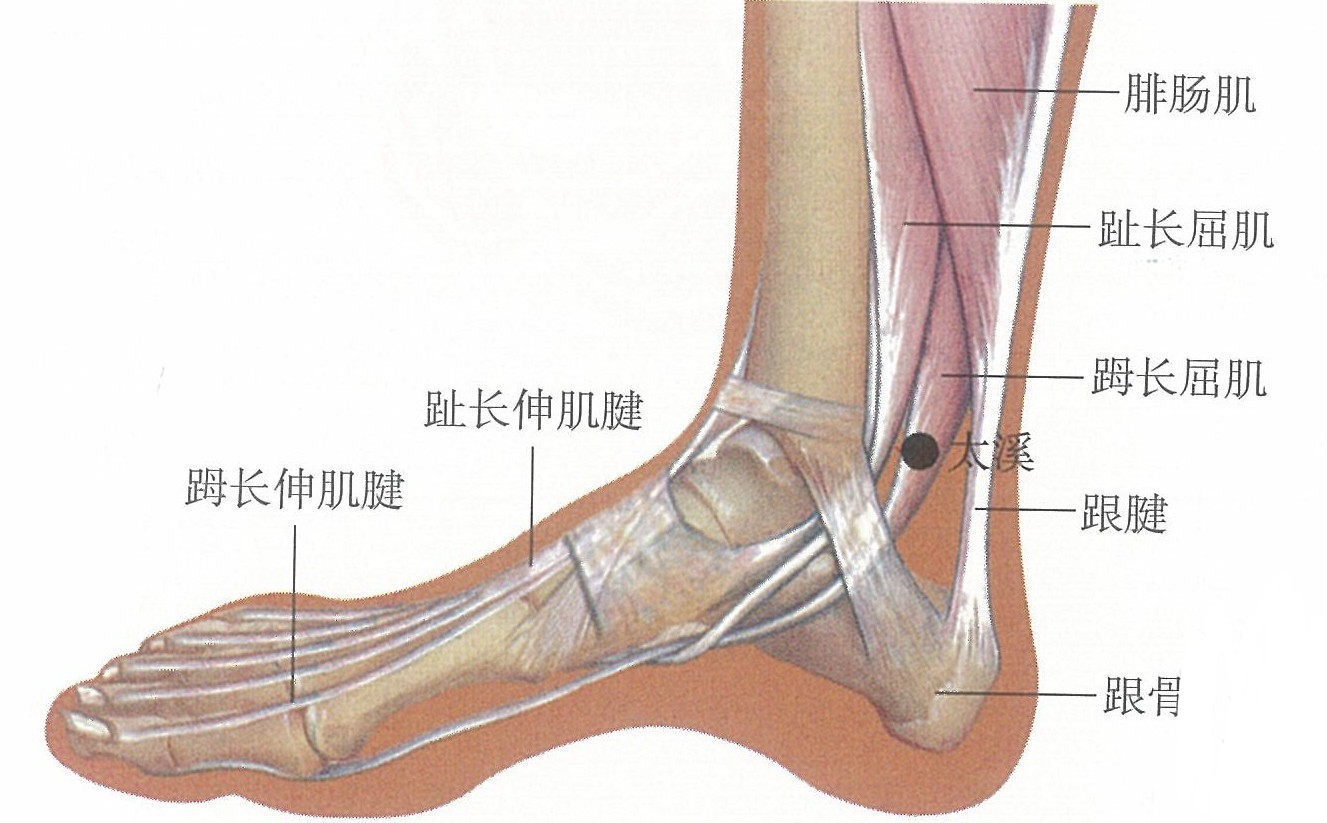

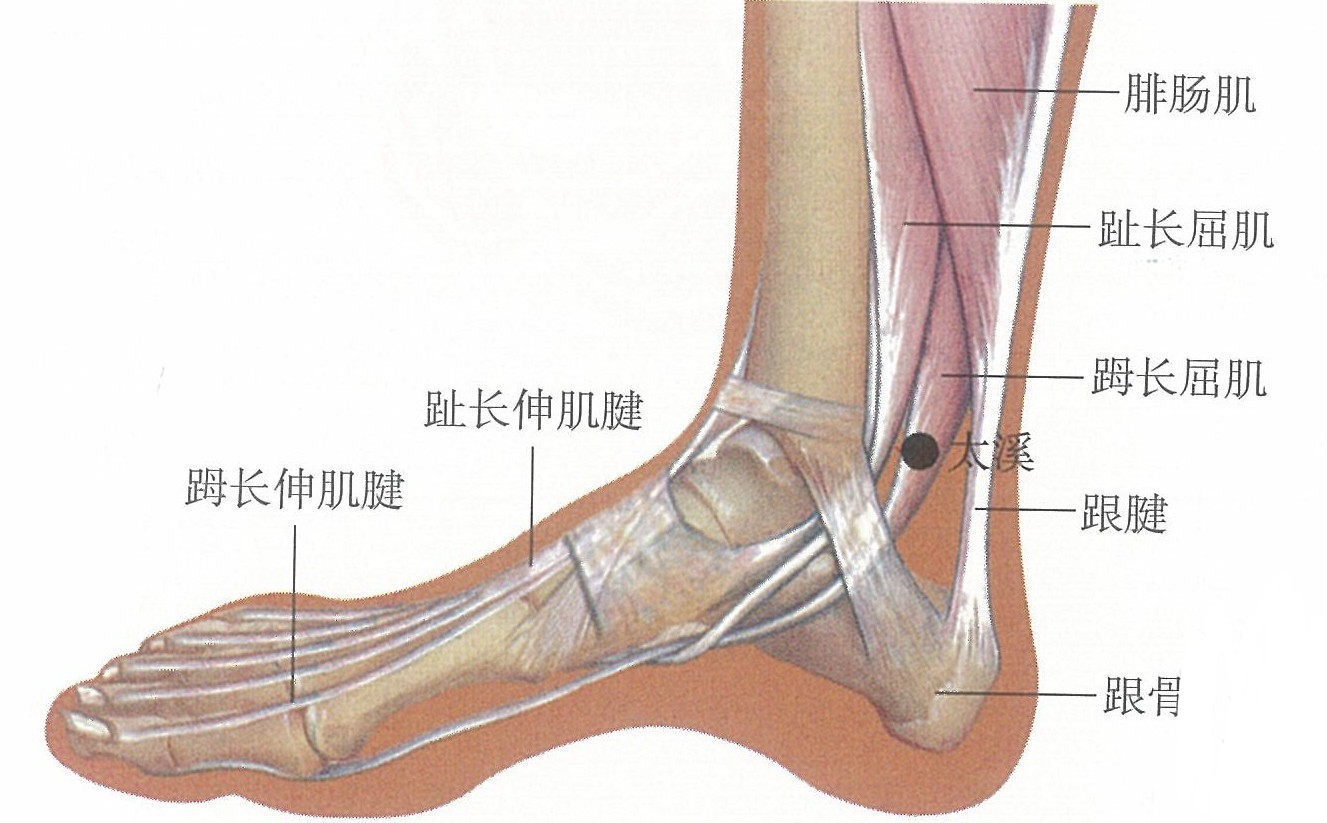

古代医者在面对垂危的病人时,多用“太溪穴”,是“补肾气、断生死”的穴位。如果病人这个穴位上的脉象跳动说明肾气未竭,还有救,反之就很危险了。太溪穴特别好找,是肾经上的输穴,就位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之问的凹陷处,用手指按揉会感觉到胀痛感。

太溪,顾名思义就是大的溪流,肾经水液可以在此形成较大的溪水,说明此穴与肾脏的健康密切相关。

有人容易出现脚跟痛,说明肾虚了,血淤堵了,痛则不通,通则不痛, 那你就要多按揉太溪穴,把肾经的气血引过去冲散淤血,疏通了就自然不会痛了。

有月经痛的女性朋友也可揉揉缓解疼痛,杏林君的好几个朋友每次月经痛的时候就按揉这个穴位,跟我说很管用。

男性朋友看到这个记得分享让更多女性朋友看到哦,她们会很感激你滴!中医认为,肝是“将军之官”,太冲穴又是肝经上的输穴+原穴,被称为“护肝穴”,也就是说肝脏引起的一些问题找太冲穴能解决80%的问题。

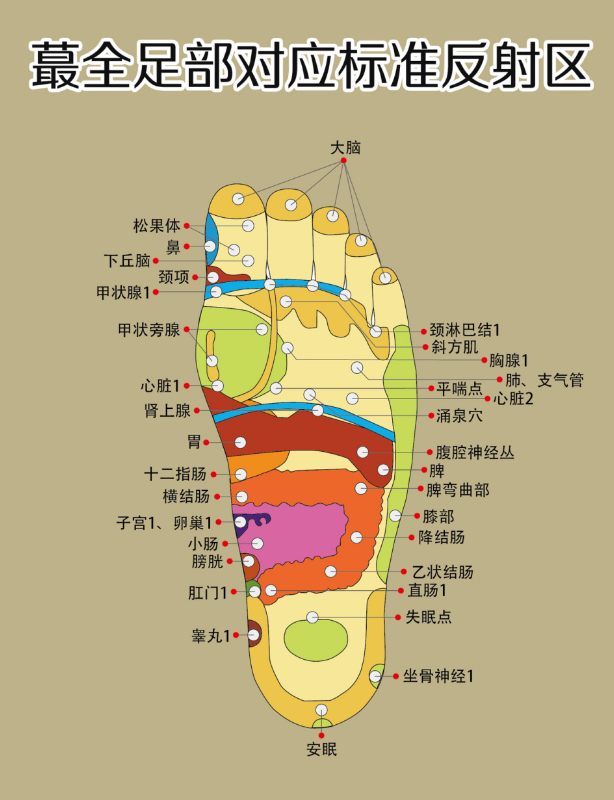

对了,太冲穴在足部的反射区是胸部,按压此穴还可以缓解胸闷、头痛头晕、失眠多梦等症状。

甚至有些感冒初期的朋友,如流鼻涕、咽痛等,也可以通过按摩太冲穴缓解,按摩方法是用大拇指由下向上推按,双脚轮流按摩5分钟,多试几次,说不定还能意外痊愈。不知道有没有朋友坐长途汽车或公交车晕车的,有人一坐车就晕,胸闷、恶心,但是按按这个神门穴就会舒服很多,经常出差坐车就没那么愁苦了。

说到神门穴,是不是有种神鬼之门的感觉,“神”与“鬼”相对,是气的意思,“门”是出入门户的意思,

所以也有“人体精气神的大门”的称号。打开了这个“门”,整个人的精气神就差不了。心藏神、主神明,神门作为心经上的输穴,常按揉能调节各脏腑的精气功能,对于睡不好、记性差、心绞痛的朋友真是一大“福音”。

太白穴的位置很好找:顺着大脚趾边缘向下,可以明显摸到骨头后,再往下即可找到一个凹陷处,便是太白穴的地盘。

这个穴位可是健脾的一把好手,脾虚或脾胃功能差的朋友找它呀,每天坚持按揉5-10分钟,以微微感到胀痛为宜,能起到健脾祛湿的作用。

脾虚的症状有舌头有齿痕、消化不良,吃点儿东西就容易腹胀、便秘腹泻或不爱吃饭、面黄肌瘦、湿气重等。

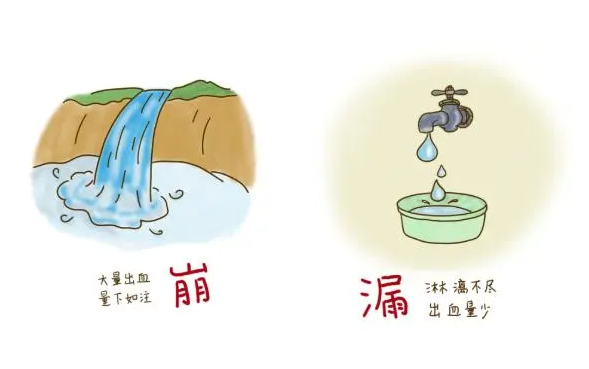

还有些朋友因为脾的运化功能差导致手脚冰凉、月经淋漓不尽甚至气血上不到头部而头晕等,出现以上症状赶紧找脾经的主管-太白经。

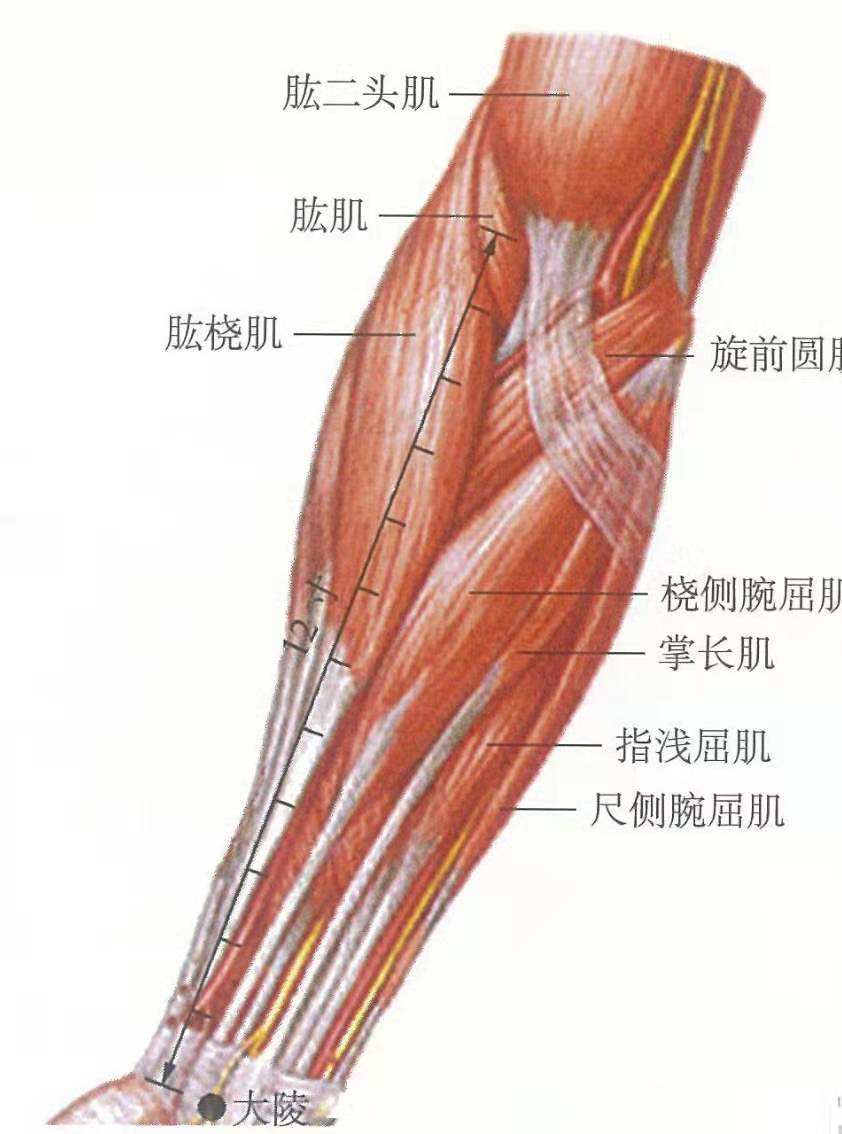

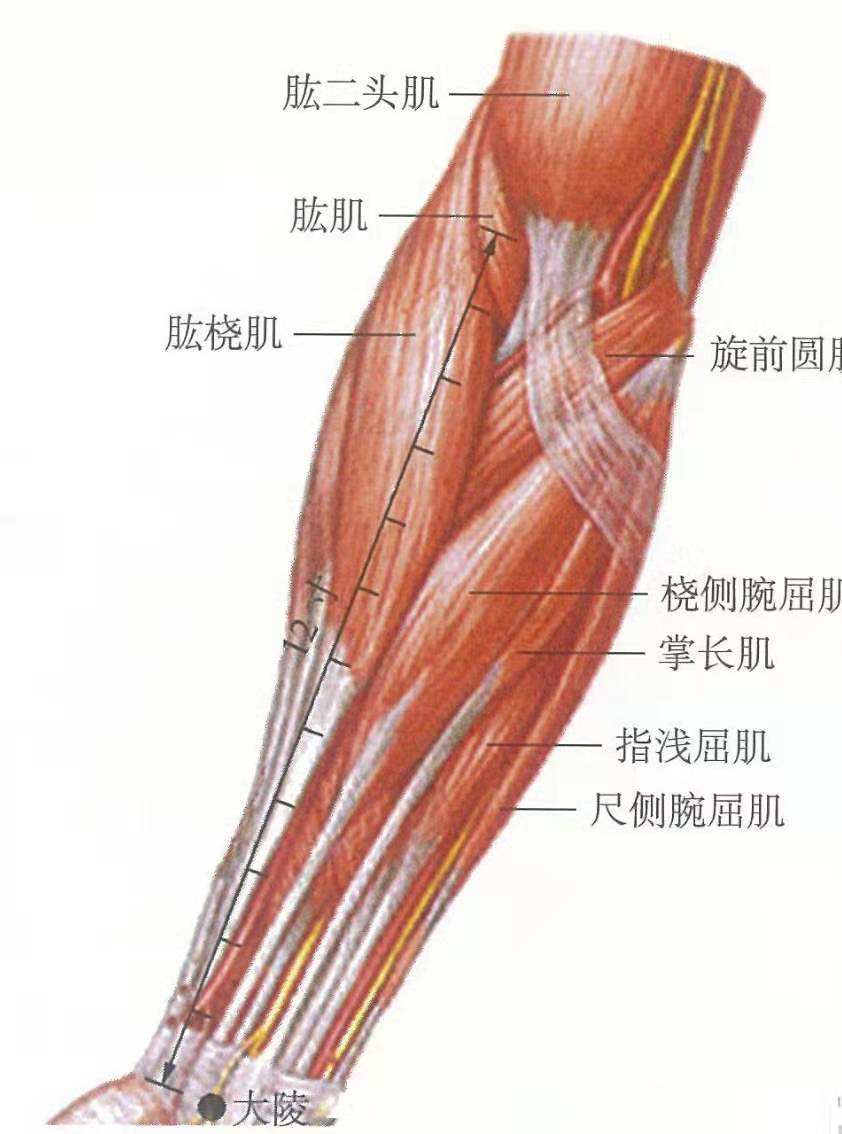

大陵作为心包经上的穴位,心包在心脏的外面,起着保护心脏的作用。大陵穴堪称手腕上的“安眠穴”,又是心包经上的输穴+原穴,是经气的重要输出之地,如果因为烦心事而睡不着的朋友,就别傻傻地数绵羊了,越数越精神,聪明的朋友就知道找大陵了。

找到大陵穴后,每天睡前按揉3-5分钟,对调理失眠有很大的作用,倒头睡到天亮不是难事,按揉手法直接看下方动图。

大陵还是手上的一味“清火药”呢,中医认为,心脾之火太过,心包经积热久了,脾虚湿浊上泛,涌至口中就成了所谓的口臭。那有口气的朋友还是得找大陵,经常按一按,可以缓解这个尴尬的问题呢。

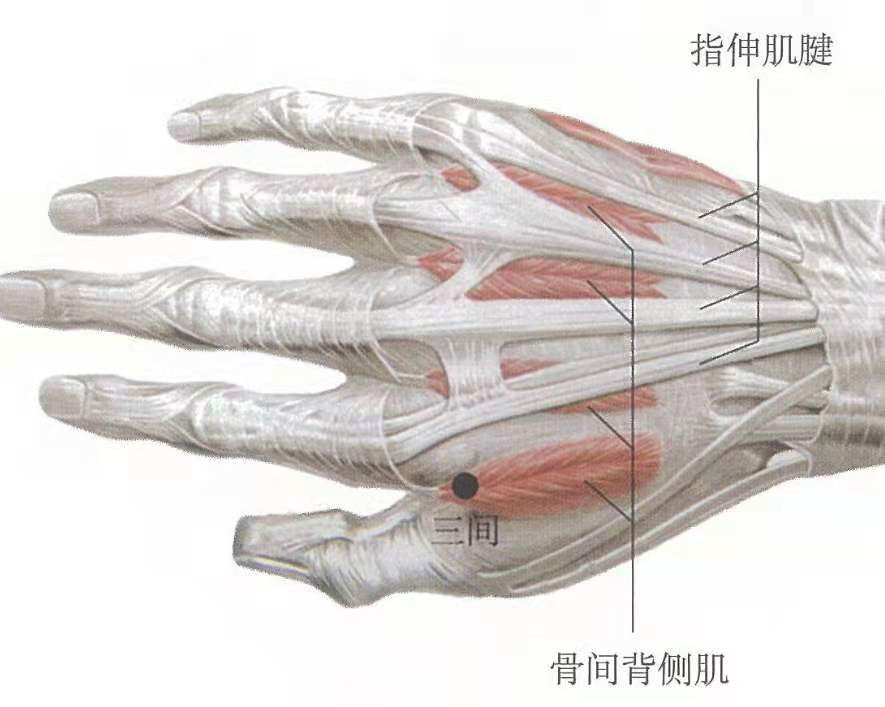

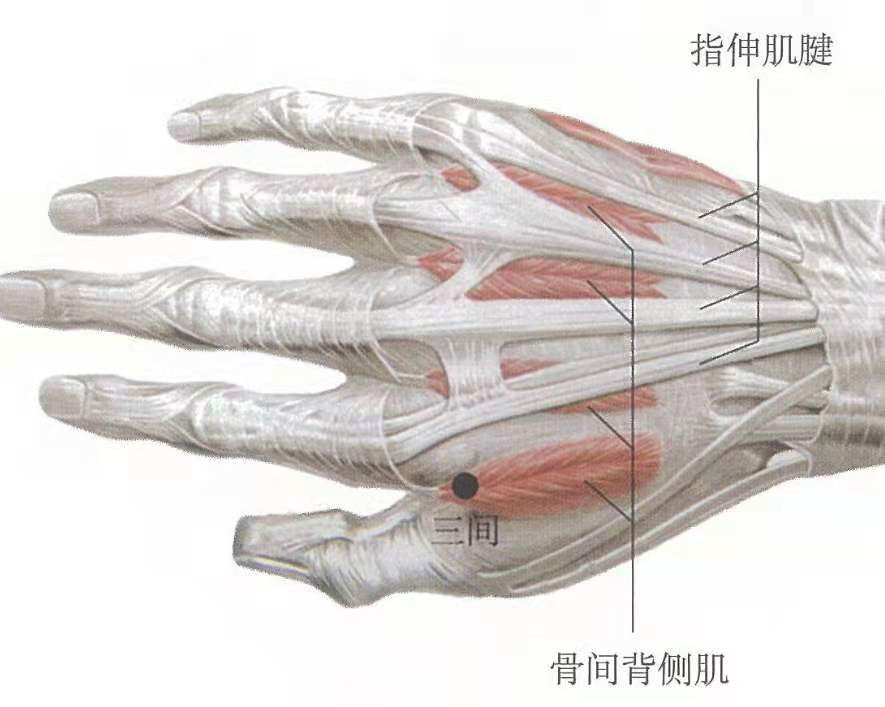

特别是经常做家务或者抱宝宝的女性朋友,很容易出现腕关节疼痛,那么做这些事情的时候除了要注意手腕不要太过用力之外,还可以用拇指按揉大陵穴,力度稍微重一点,每天按揉2次,每次2分钟左右。常按揉大陵穴,对心脑血管疾病、心慌心悸等问题也是有帮助的。没有以上问题的朋友就更好了,平时也可以当做日常养生穴位多按按。三间是手阳明大肠经上的输穴,也是第三穴,又处在比二间穴稍高的空间层次,因此得名。

此穴上能通达头面,缓解咽喉痛、牙痛,下能通腹行气,如果有便秘的朋友,除了直接顺时针按揉腹部,还可多按揉三间穴。

《备急千金要方》说:气热身热,喘;目急痛;口热口干,口中烂;吐舌戾频;头热,鼻鼽衄;凡灸疟,从手臂发者,于未发前予灸三间。

如果有朋友经常出现手脚麻木或疼痛的朋友,不妨点按这个穴位。

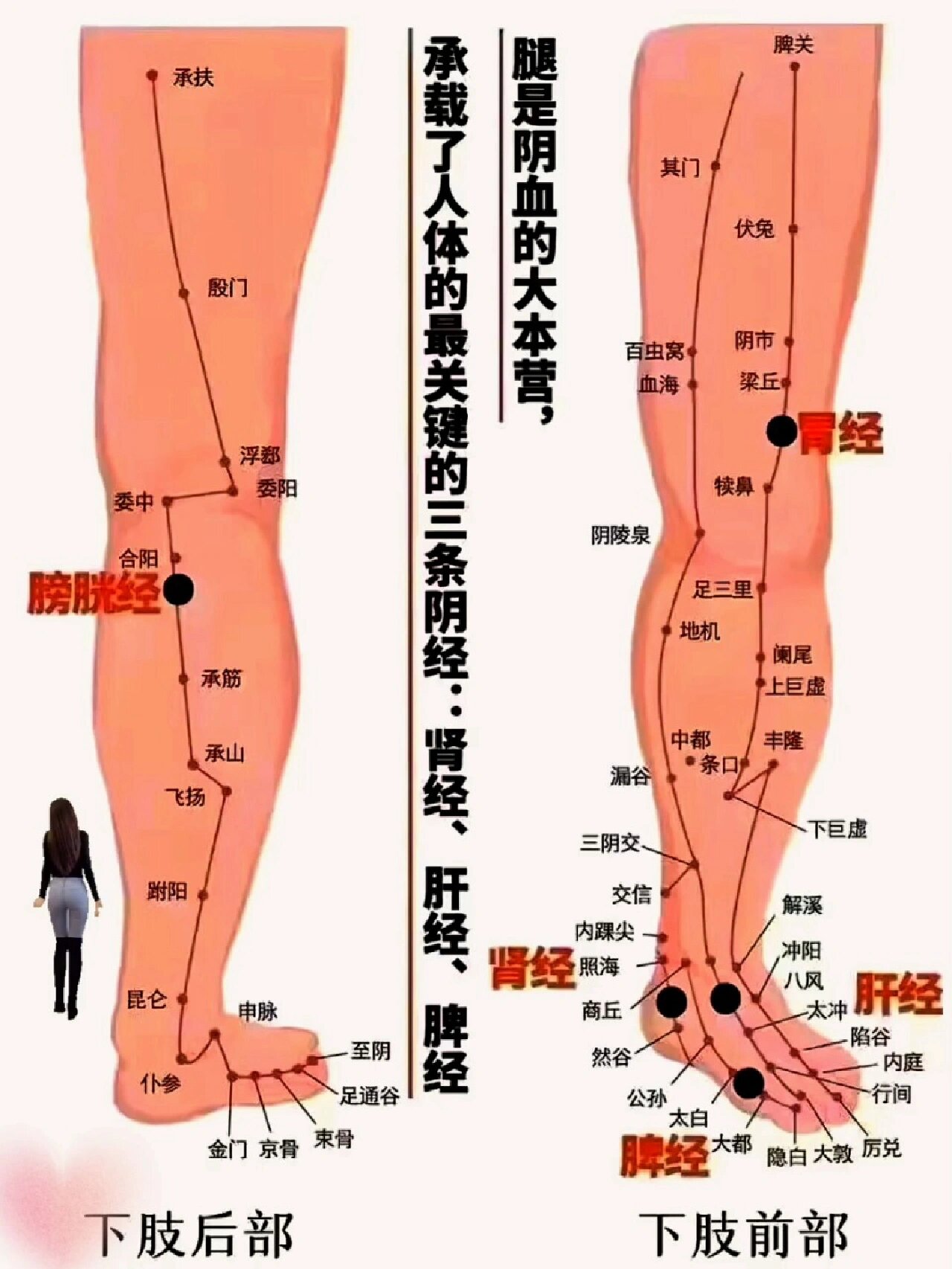

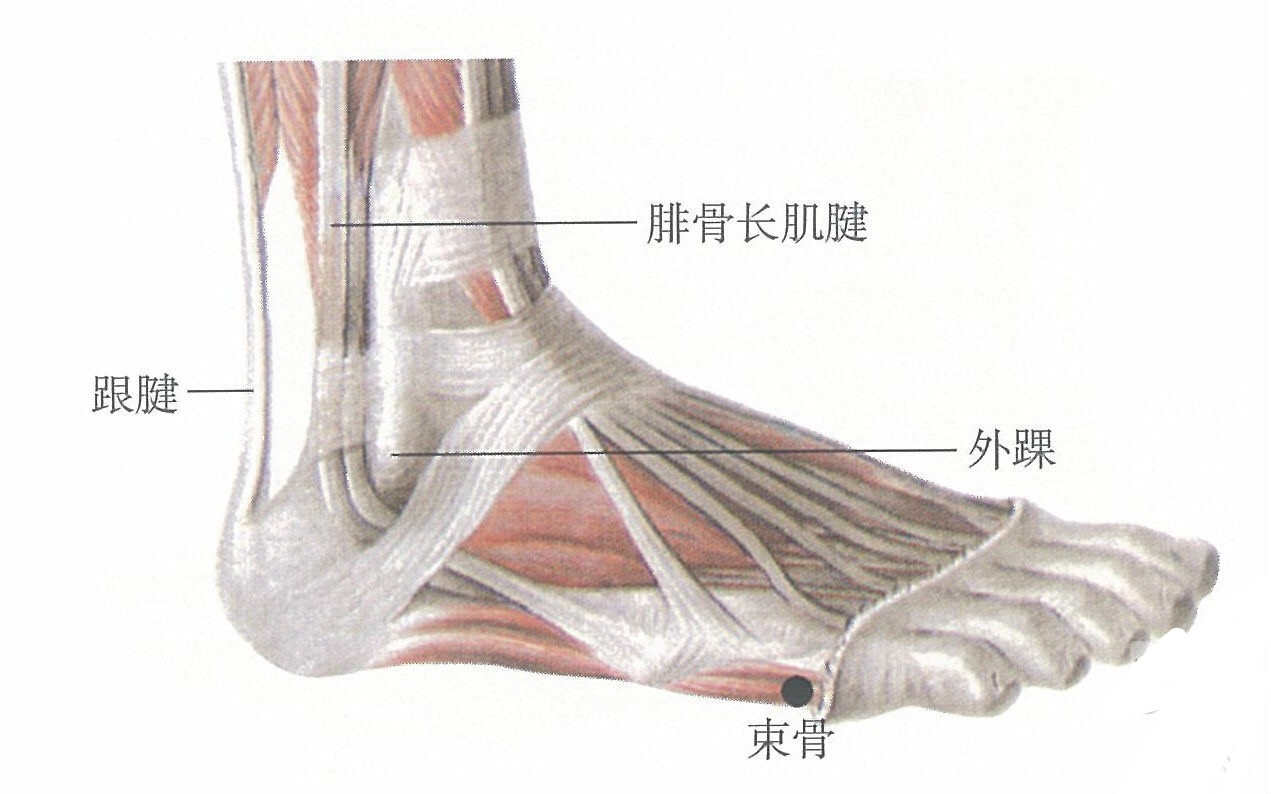

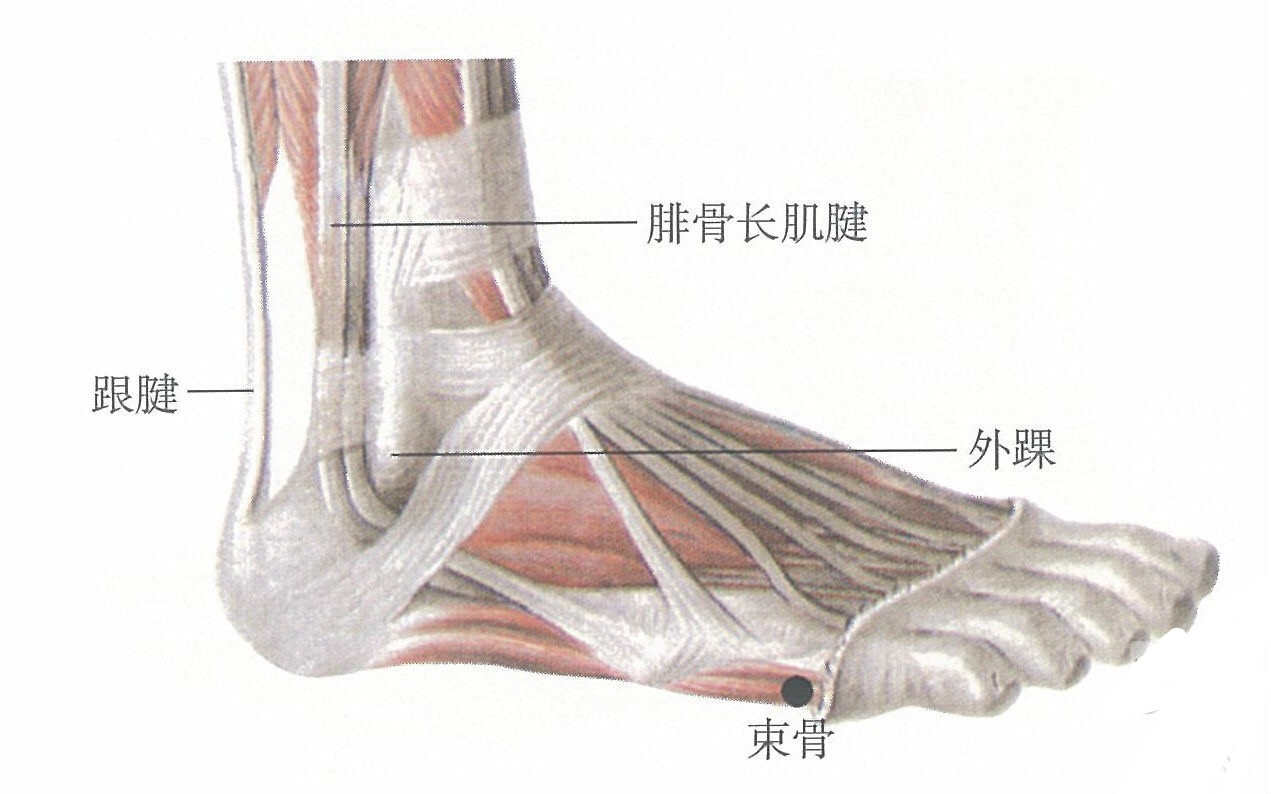

倪海厦老师常施针此穴来调理手痛、手胀、手麻等问题,一般针刺三间穴0.3~0.5寸即可,不会施针的朋友,直接用点穴笔或手指点按也是可以的。束骨是膀胱经上的输穴,“束”即束缚,“骨”,水也,意指膀胱经的寒湿水气在此聚集不能上行,与下部上行的阳气交汇后不能上也不能下,就像被束缚了一样。

束骨穴是调理头痛的一把手,出现头痛、目眩、项强、癫痫、腰背麻木等问题时,都可以通过大拇指尖上下按揉这个穴位,达到输布水湿、通经活络的作用。会施针的朋友还可以针灸,直刺0.3~0.5寸,行提插泻法,使针感扩散,留针30分钟,每10分钟行针一次。足临泣在中医领域不怎么出名,但是却能堪比“小柴胡汤”。小柴胡汤能干啥?出自张仲景的《伤寒论》,能解表散热、舒肝和胃,那么食欲不振的朋友就不用急着喝药了,是药三分毒,先找足临泣揉揉吧。小柴胡还对女性的妇科疾病有很好的调理作用,那么足临泣与它有着异曲同工之妙,看到的男性朋友要记得转发给自己的家人和朋友哦。

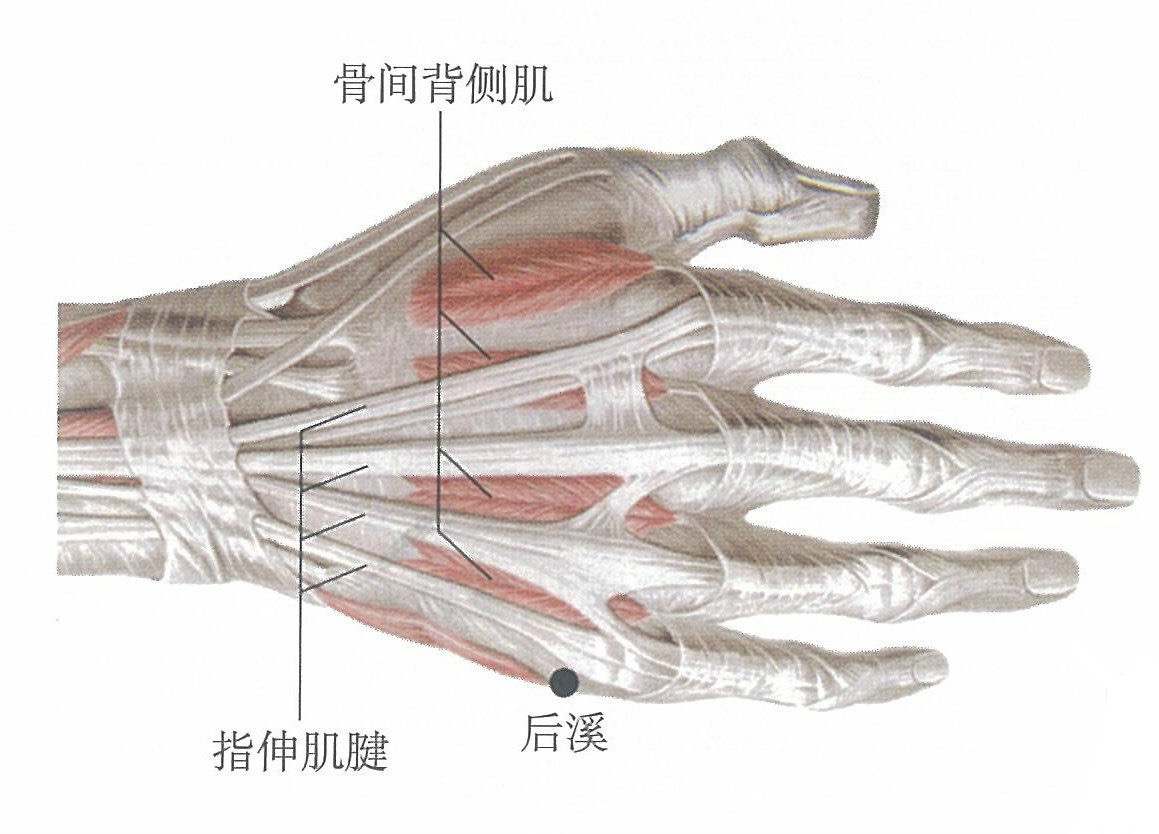

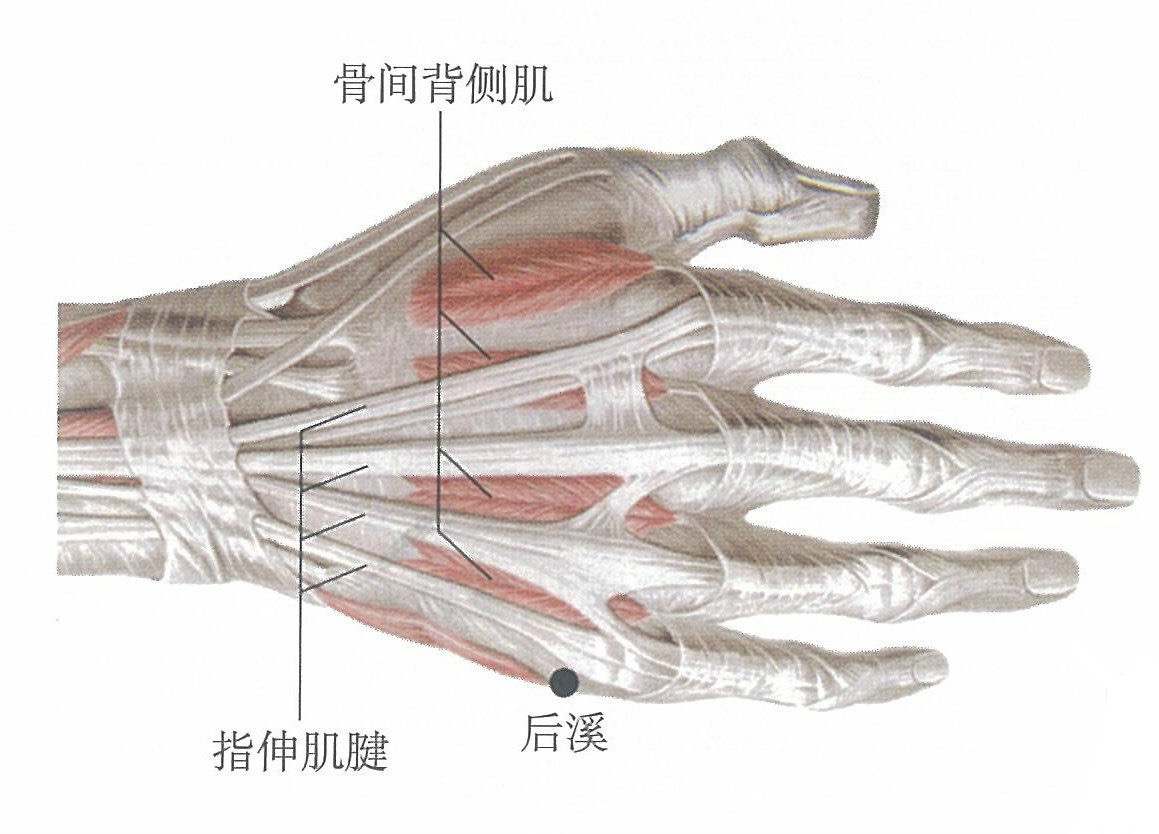

足临泣是胆经上的输穴,也是主穴之一,并且连通带脉,那么按揉这一个穴位能梳理两条经脉,使得经脉气血得以畅通,起到通达明阳、调和气机、升清浊降、清头开窍的作用,是不是很妙啊。注意在点按或按摩足临泣时,手法由轻到重,以酸痛较明显的位置最佳,可以每侧分开按揉2分钟,也可以同时进行,以症状减轻为标准。如果说足临泣调胆厉害,那么后溪穴就是调小肠经的厉害角色!

我们来看看:它不仅是小肠经上的输穴,后溪最早见于《黄帝内经·灵枢·本输》篇,颈椎病,腰椎痛的朋友,可多按揉它,有“百灵穴”之美誉。后溪还是八脉交会穴之一,直通督脉小肠经,有泻心火、壮阳气的作用。

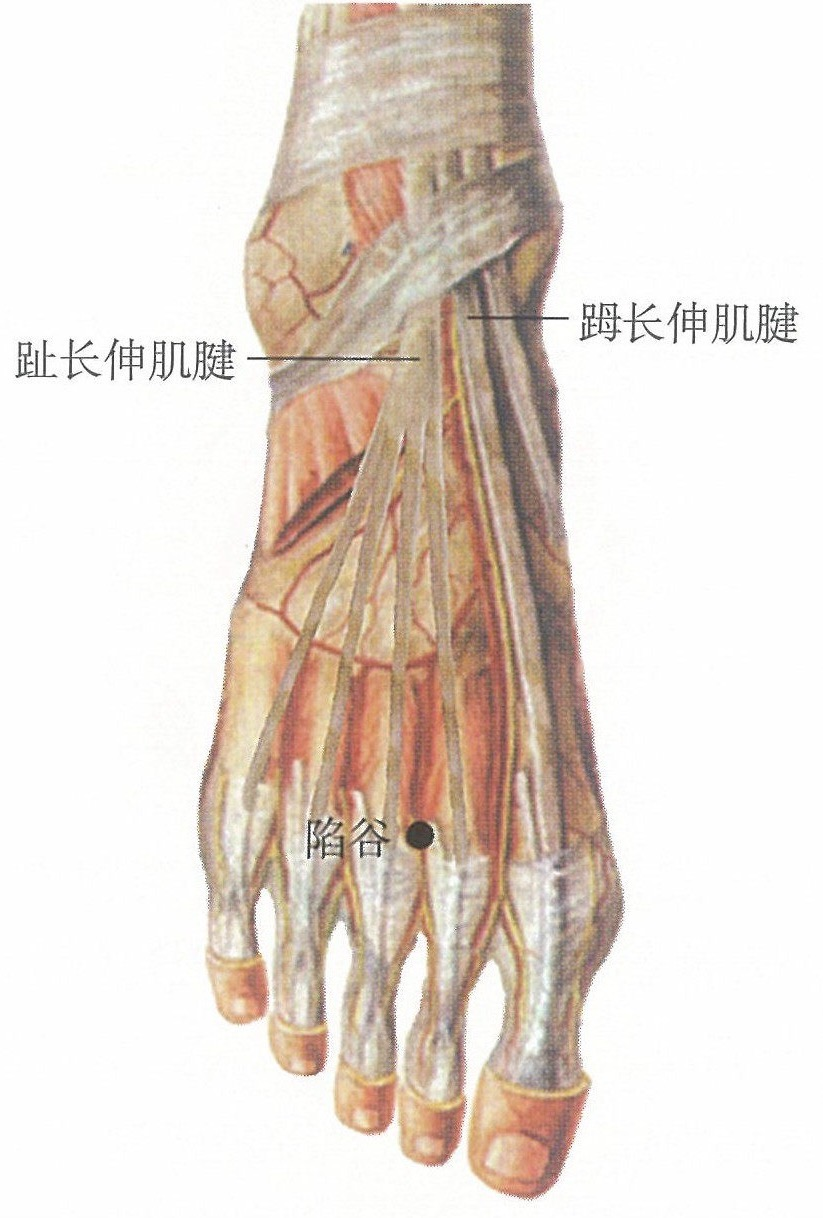

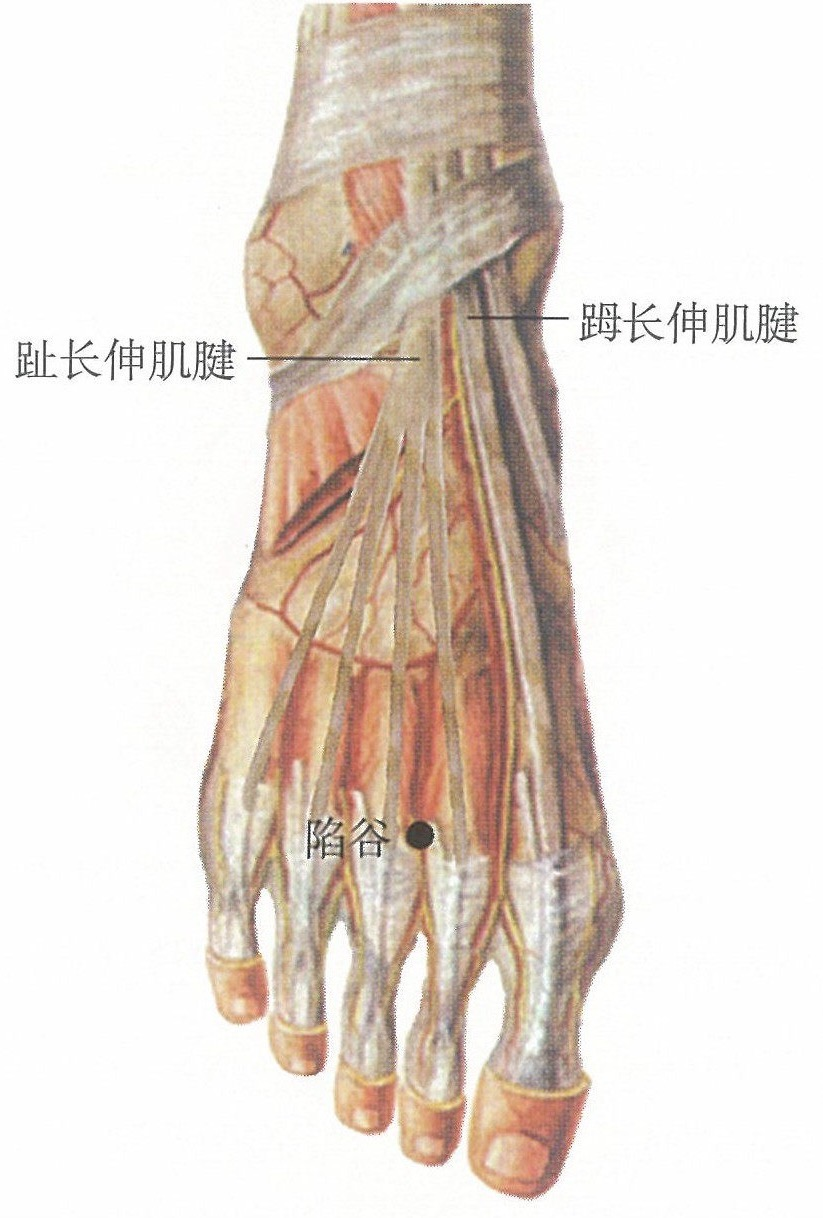

最佳按揉时间是下午1-3点,可振奋全身的阳气。平时上班的朋友,坐车、走路或休息时间可以多按揉这个穴位,非常方便。陷谷,顾名思义,就像陷入了山谷,经气从上而下,有清热、泻火的作用。

此穴是胃经上的输穴,在胃经部经水的聚集之处,此外“陷”还有下垂的意思,具有调理胃下垂的作用,能够帮助人体提升阳气。

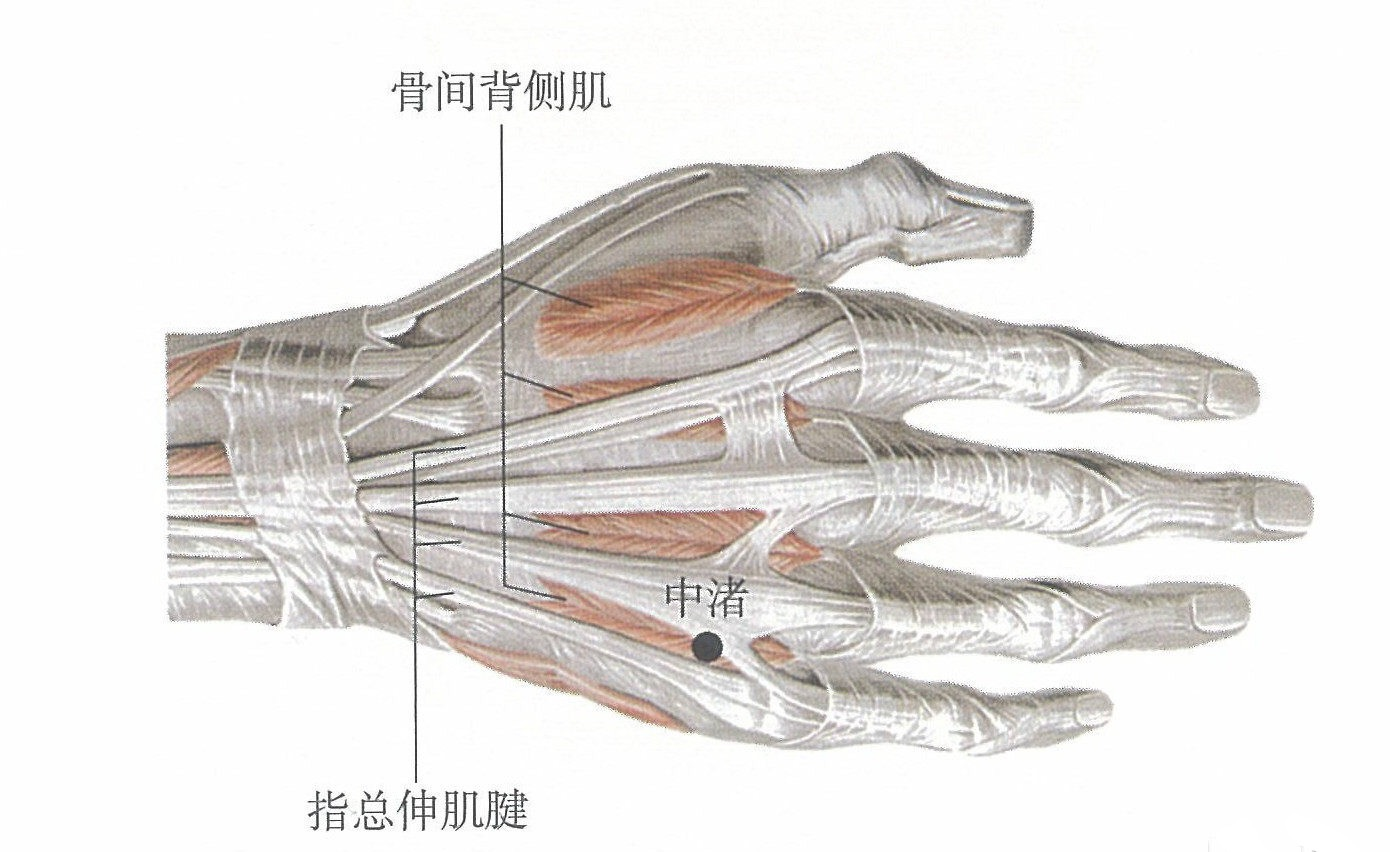

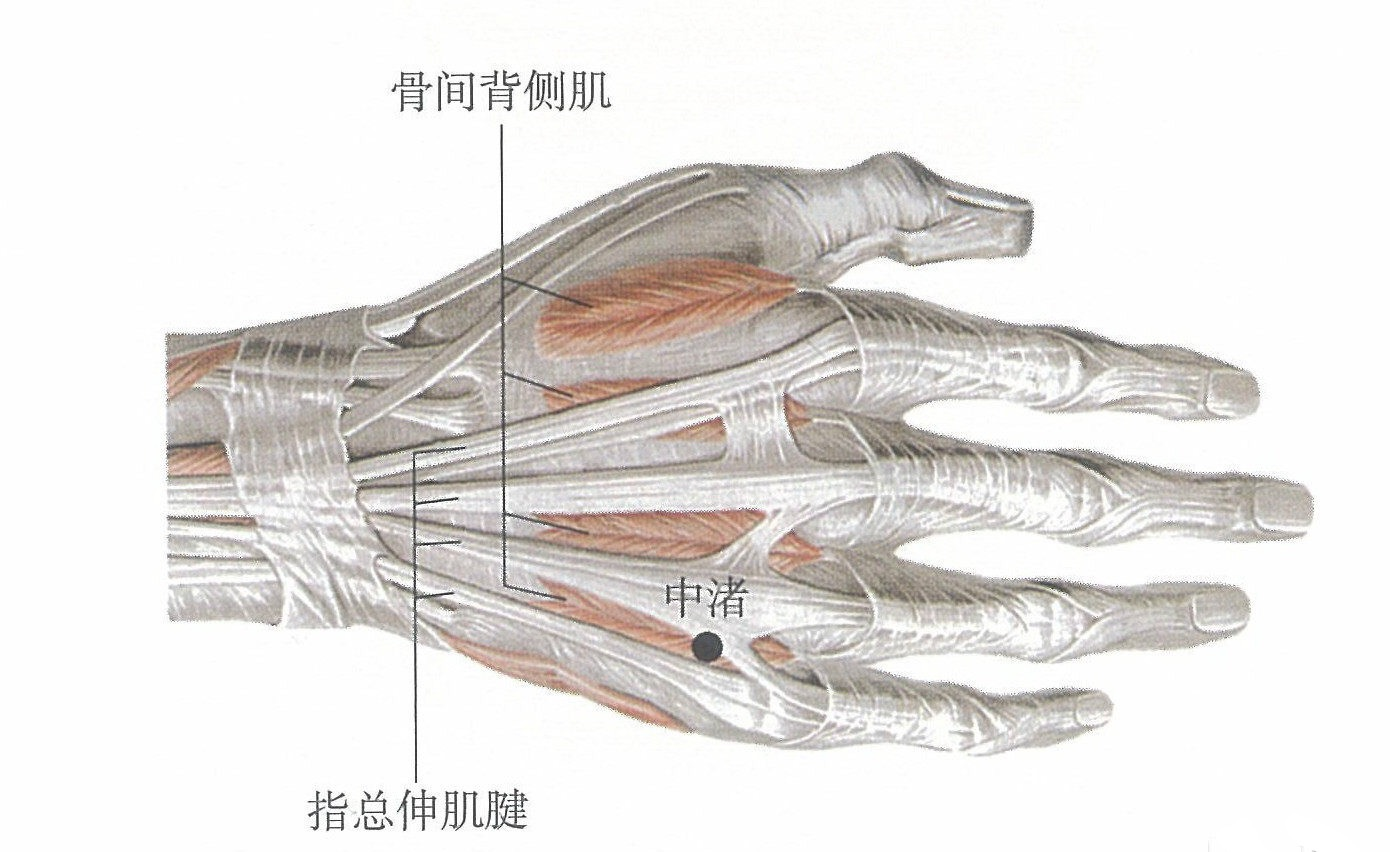

有胃炎、胃下垂、肠炎、结膜炎等疾病的朋友,可多按揉陷谷穴进行调理,按摩手法是用指尖下压揉按,早晚各1次,先左后右,各揉按1~3分钟。注:此穴不宜自行针灸,懒得按揉的可以选择每天艾灸此穴5~10分钟。中渚是三焦经经脉气血的输出之地,激活它可以舒筋活络,能缓解耳鸣、头痛、目眩、以及肩臂酸痛、手指不能屈伸、肋间神经痛等症状。

《针灸甲乙经》:“狂,互引头痛,耳鸣,目痛,中渚主之;嗌外肿,肘臂痛,手上类类也,五指瘈不可屈伸,头眩,颔,额颅痛,中渚主之。”

《针灸甲乙经》:“狂,互引头痛,耳鸣,目痛,中渚主之;嗌外肿,肘臂痛,手上类类也,五指瘈不可屈伸,头眩,颔,额颅痛,中渚主之。”

有没有朋友蹲久了突然站立时,感到头晕目眩眼花,这时候眼前发黑就容易摔倒,应该赶紧蹲下用手按住中渚穴,大约6秒后放开,再按压,左右交替,各做5次。

一下找不准穴位没关系,顺着骨缝把这块都揉了,哪个地方最痛,基本就对了,按揉之后有所缓解就好~好啦,今天的12输穴的知识就分享到这了,是不是感觉干货满满呢?

[1] 胡玲,刘清国主编.经络腧穴学(第2版)[M].上海,上海科学技术出版社,2018.[2] 孙培养.身份特殊的“五输穴”[J].中国健康养生,2019.

《针灸甲乙经》:“狂,互引头痛,耳鸣,目痛,中渚主之;嗌外肿,肘臂痛,手上类类也,五指瘈不可屈伸,头眩,颔,额颅痛,中渚主之。”

《针灸甲乙经》:“狂,互引头痛,耳鸣,目痛,中渚主之;嗌外肿,肘臂痛,手上类类也,五指瘈不可屈伸,头眩,颔,额颅痛,中渚主之。”

孙自树 0人已关注

孙自树 0人已关注